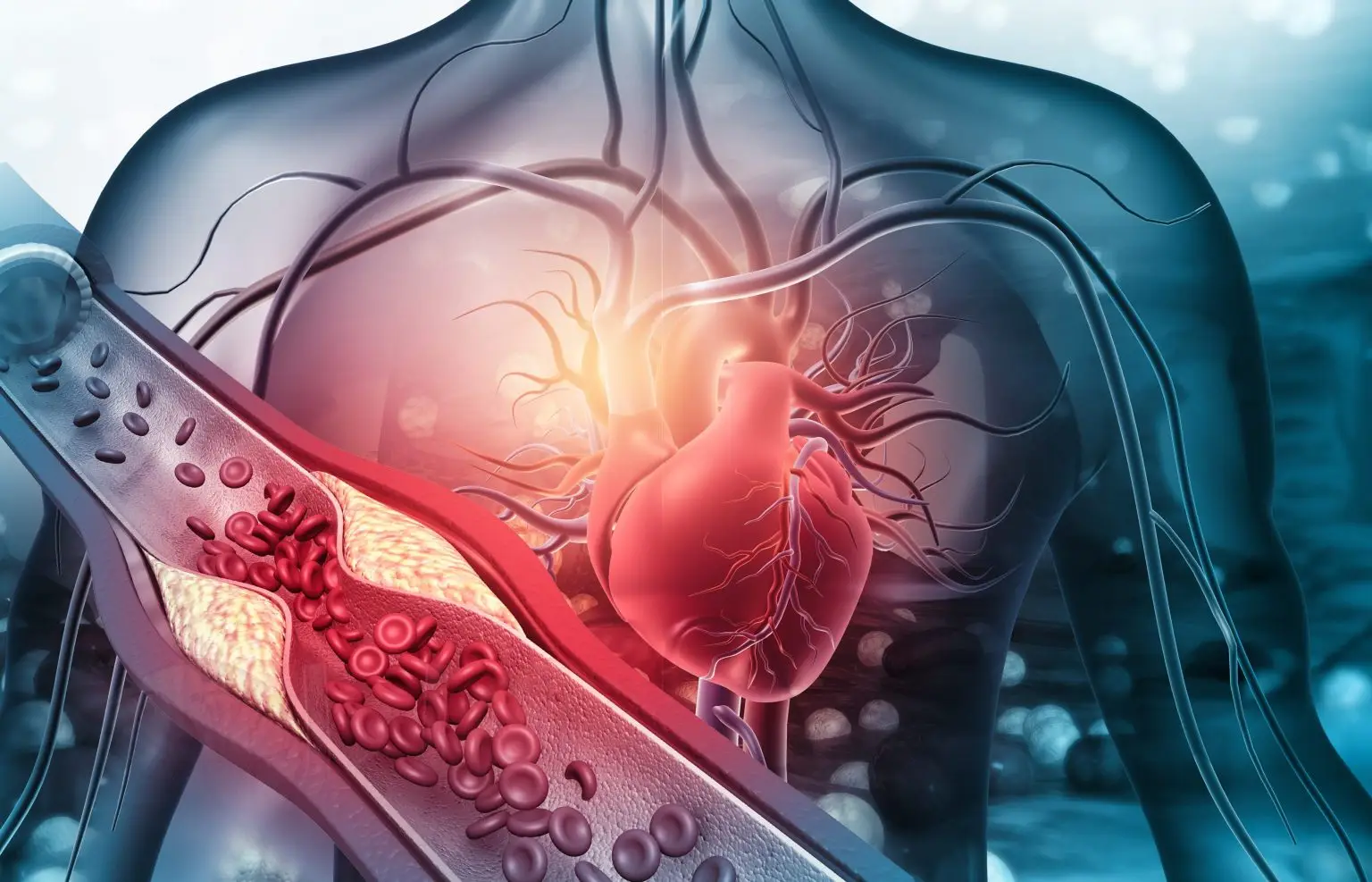

Provare paura di avere un infarto è un’esperienza comune che può manifestarsi in modo più o meno intenso nella vita di molte persone. Questa forma di ansia, definita spesso come cardiofobia o ansia cardiaca, coinvolge sia la mente che il corpo, dando origine a una serie di reazioni complesse, sia fisiche che psicologiche. Comprendere i meccanismi sottostanti e sapere come affrontarli rappresenta un passo importante verso una maggiore serenità e benessere quotidiano.

Perché il corpo e la mente reagiscono con paura

Quando si sviluppa la paura di avere un infarto, il corpo tende a manifestare sensazioni fisiche intense come dolore toracico, palpitazioni e difficoltà respiratorie. Questi sintomi sono spesso simili a quelli di un reale evento cardiovascolare, ma nella maggior parte dei casi non sono legati a una patologia organica. La cardiofobia, infatti, è caratterizzata da una iperfocalizzazione sull’area cardiaca; le persone colpite continuano a temere di avere un grave problema al cuore, anche quando numerosi controlli medici hanno escluso la presenza di patologie reali.

Il motivo principale di tali reazioni sta nella risposta allo stress. In situazioni percepite come minacciose, il corpo entra in “modalità di allerta”, innescando la cosiddetta risposta di “lotta o fuga”. Vengono così rilasciati ormoni come adrenalina e cortisolo, che aumentano la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, preparando il corpo ad affrontare un pericolo. Tuttavia, quando questo sistema si attiva frequentemente e in assenza di reali minacce, diventa fonte di disagio e favorisce lo sviluppo di sintomi fisici inquietanti.

Il ruolo dei pensieri e delle convinzioni

La mente contribuisce in modo significativo all’insorgere della paura dell’infarto. Le persone soggette a cardiofobia sviluppano spesso una ipersensibilità ai segnali corporei, prestando un’attenzione selettiva e costante al battito cardiaco e a ogni minima variazione. Ogni sensazione, anche la più lieve, viene interpretata come il preludio di un evento grave, alimentando così un circolo vizioso di ansia: la paura genera sintomi fisici, i sintomi confermano la paura, e così via.

Dal punto di vista psicologico, questa focalizzazione può diventare tanto pervasiva da occupare la mente costantemente, riducendo la capacità di concentrarsi su altre attività e peggiorando la qualità della vita. Nei casi più gravi, l’ansia cardiaca può addirittura portare a disturbi del sonno, isolamento sociale e, talvolta, depressione. Il substrato emotivo di questa fobia si collega spesso alla tanatofobia, ovvero la paura della morte, poiché dietro l’angoscia per il cuore si cela il timore profondo di perdere la vita.

Perché si sviluppa la paura proprio sul cuore?

Esistono motivazioni sia biologiche che culturali dietro il fatto che l’ansia si concentri frequentemente sull’apparato cardiaco. Da un lato, il cuore rappresenta simbolicamente la vita e le emozioni: palpitazioni e tachicardia sono sintomi percepiti subito come “allarmi” vitali. Dall’altro lato, vari studi fisiopatologici evidenziano che l’ansia cronica può avere effetti reali sulla salute cardiovascolare; questo rinforza inconsciamente l’attenzione e la preoccupazione, generando ipervigilanza e una costante ricerca di segnali di pericolo.

Inoltre, le informazioni disponibili su media e social, spesso allarmistiche, contribuiscono ad accrescere le preoccupazioni sulla salute cardiaca, portando le persone a sottoporsi a molte visite e indagini, nella ricerca di rassicurazioni che però durano solo brevemente.

Cosa fare per vivere più sereni

Gestire la paura dell’infarto richiede un approccio integrato che coinvolga sia strategie pratiche per affrontare l’ansia sia interventi orientati al benessere psicologico globale.

Consapevolezza e informazione

- Riconoscere che i sintomi sono legati all’ansia, e non a un reale problema cardiaco, è il primo passo verso una maggiore serenità. In questo senso, il dialogo con il proprio medico di fiducia può essere utile: solo dopo una valutazione accurata è possibile rassicurarsi sullo stato di salute fisica.

- Informarsi attraverso fonti attendibili, evitando ricerche compulsive su internet che spesso alimentano le paure invece di ridurle.

Gestione dello stress e delle emozioni

- Imparare tecniche di respirazione profonda, mindfulness o meditazione aiuta a ridurre l’attivazione fisica dell’ansia e a recuperare il senso di controllo sulle proprie emozioni.

- Praticare regolarmente attività fisica, compatibilmente con le indicazioni mediche, contribuisce a migliorare sia il tono dell’umore che la salute cardiovascolare, offrendo un effetto protettivo anche dal punto di vista psicologico.

- Favorire il riposo notturno tramite una corretta igiene del sonno è fondamentale, poiché ansia e insonnia si alimentano a vicenda.

Ristrutturazione dei pensieri

- Lavorare su pensieri catastrofici o ossessivi attraverso un percorso psicoterapeutico basato su approcci come la cognitivo-comportamentale aiuta a riconoscere e modificare le convinzioni irrazionali che stanno alla base della cardiofobia.

- Allargare lo sguardo alle esperienze positive, imparando a riconoscere e valorizzare segnali di sicurezza invece di soffermarsi solo su quelli di possibile pericolo. Questo passaggio supporta il benessere emotivo e riduce la tendenza alla rimuginazione.

Supporto e relazione

- Non sottovalutare l’importanza del sostegno sociale: condividere le proprie paure con una persona fidata, partner, amici o un professionista può avere un effetto liberatorio e rassicurante.

- Nei casi di ansia molto intensa, che compromette la qualità della vita, rivolgersi a uno psicologo o a uno psicoterapeuta può rivelarsi decisivo per affrontare alla radice il disagio e ripristinare una convivenza più serena con le proprie sensazioni corporee e mentali.

L’obiettivo non è eliminare del tutto la paura, ma imparare a gestirla, riducendo il potere che esercita sulla propria esistenza. Un percorso di psicoterapia, insieme a strategie pratiche di gestione dello stress, può portare a risultati concreti, aiutando a vivere la quotidianità con maggiore leggerezza e fiducia verso il proprio corpo.